Luego de reunirse por varias semanas en la clandestinidad dentro de la casa del minero Pedro de Zavala, un grupo de setenta mineros de la Veta Vizcaína, la más rica del país, dirigidos por Juan González y José Vicente Oviedo, se presentan ante oficiales de la Caja Real de Pachuca y entregan un pliego petitorio exigiendo la restitución del partido una cuota de mineral que se repartía entre los obreros, y de los jornales, que habían sido reducidos arbitrariamente por el magnate y dueño de las minas de Real del Monte y Pachuca, Pedro Romero de Terreros, entonces, el hombre más acaudalado de toda la llamada Nueva España. Además, el también denominado Conde de Regla había aumentado al doble el tiempo de trabajo mientras pretendía pagar menos a los operarios, en un intento de explotación de fuerza trabajo que se volvió clásico en las sociedades industriales de los siglos posteriores: sacrificar a quien trabaja con la intención de obtener más ganancias.

Así lo consignan los mineros en su pliego petitorio:

“Ha muchos años que trabajamos en dichas minas con sobrados afanes y fatigas (…) De forma, que hoy todo es aprovecharse el amo y perecer los operarios, por lo que nos hemos visto precisados a desertar de el Real del Monte, pero porque no se nos atribuya a deslealtad con nuestro Rey el que no se pueblen las minas, no lo hemos ejecutado, y ya aburridos porque no podemos aguantar tanta tiranía”.

Firman y ponen su nombre setenta mineros. En el documento, denuncian que el partido ha sido reducido por el amo de cuatro a un costal; que ya no solo es mineral y que, si lo hay, éste primero se lo queda el patrón dejando a los obreros lo que es “inservible”. Tal cuota sirve a los mineros para sacar por él hasta cuatro jornales, que es más de lo que ganan por estar “enterrados” doce horas, de día o de noche, lo cual es lo que realmente les ayuda para darle de comer a su familia. Manifiestan hartazgo por la violencia, las amenazas y los malos tratos de los capataces de la mina, a saber, Francisco Lira de Santa Teresa, Cayetano Celis de la Joya y José Serrano Velasco, quienes los insultan y golpean a fin de que no se lleven el mineral de mayor calidad. También, denuncian que no tienen velas suficientes para soportar el tequío pues apenas les dan tres o cuatro. Tampoco hay pólvora, ni “herramienta competente”.

Romero de Terreros había suprimido el partido celoso de que algunos empresarios que le compraban el mineral a los obreros, sacaran beneficio de él. Y no conforme, el Conde de Regla subió la cuota de extracción, convirtiendo en algo imposible de cumplir para los barreteros. Cuando los mineros se dieron cuenta de que los rescatadores ya no les pagaban lo mismo, encendieron la furia; no obstante, eligieron la política en primera instancia, a través de su pliego petitorio. Pero el burgués y sus secuaces despreciaron las demandas. Y para dar muestra de que no estaban dispuestos a cumplir ni una línea de su petición, enviaron al administrador Marcelo González a actuar. Así, cuando los rebeldes volvían a Real del Monte, sicarios al mando de González interceptaron, golpearon y secuestraron a los dirigentes para obligarlos a trabajar toda la noche en la excavación.

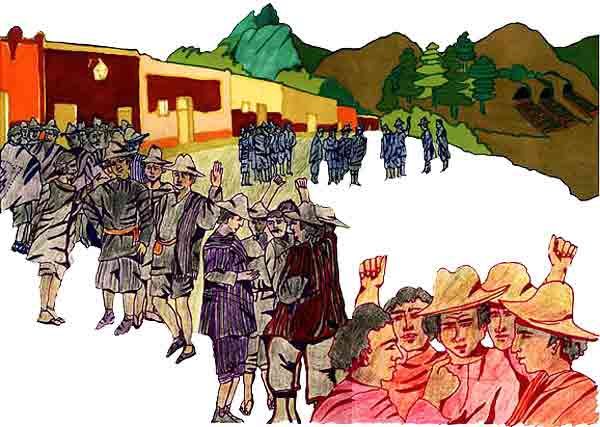

Esta fue la gota que derramó el vaso entre los trabajadores y sus familias. Al día siguiente, más de 250 personas, entre ellas mujeres e infancias, marcharon con pies descalzos hasta la real hacienda de Pachuca exigiendo que se cumplieran las demandas de los mineros de la Veta Vizcaína. Ahí permanecieron toda la noche. Al mismo tiempo, el resto de los trabajadores se ausentó de las minas. Había comenzado la mayor huelga obrera en la historia de México y de toda América Latina.

Sirve recordarla para dejar de romantizar la era minera en Pachuca y Real del Monte. Desde sus inicios, esta tierra fue expoliada pare enriquecer a unos pocos, muy pocos, en tanto que todo el pueblo era sumido en la más extrema pobreza. Las vidas de los mineros y sus familias, además de carente de elementos básicos para una estancia digna, estaba llena de enfermedades e iniquidades propiciadas por la violencia de trabajar en una mina bajo condiciones precarias y sometidos al yugo de capataces y administradores que destruían sus cuerpos y su mentes.

Eso estaba muy lejos de la presunción histórica sobre la refutable gloria minera de Pachuca y Real del Monte. Se nota en cada una de las calles que nos rodean. Salvo algunas fachadas y edificios, como las Cajas Reales o la antigua escuela de platería, que se caen a pedazos a causa del abandono, no existe en este territorio ni un atisbo de reflejo de aquella riqueza mineral. Todo se lo llevaron. No nos dejaron ni un muro para admirar. Cada gramo de plata se invirtió en Ciudad de México o en Madrid. Más tarde, en Londres. Y de lo que aquí quedó, solo muerte y miseria. Entonces, no. No hay tal legado, ni motivo de orgullo.

Antes bien deberíamos enorgullecernos de quienes plantaron sus pies desnudos ante el explotador. Mineros y sus familias empobrecidas que decidieron desafiar a todo un reino, sin más afán de que les devolvieran aquello que les hacia vivir con algo de dignidad. No es la minería lo que nos debería enorgullecer, sino ser la tierra de la primera huelga obrera organizada de todo el continente americano. Y un recuerdo permanente de lo que hicieron los abuelos de nuestros abuelos y abuelas, ante el robo y la explotación. Esta es, pues, tierra de rebeldes desde hace casi tres siglos.